2変数関数の極値を求める方法の証明について

2変数関数 \( f(x, y) \) の「極値」(極大値・極小値)を求めるには、大まかに次の2段階の手順を踏みます。

- 臨界点を見つける

まずは 1階偏導関数 \( f_x \) と \( f_y \) を考え、それらが同時に 0 となる点(臨界点)を探します。

- 2階偏導関数による判定

見つかった臨界点で 2階偏導関数(\( f_{xx}, f_{xy}, f_{yy} \))を調べます。

以下では、この2段階の手順とテイラー展開による証明の流れを詳しく見ていきましょう。

1. 2変数関数の極値を求める方法

$A,B,C$を次のようにする。

\[ A = f_{xx}(a, b),\quad B = f_{xy}(a, b),\quad C = f_{yy}(a, b),\quad D = B^2 – AC \]

このとき、次の条件が成り立ちます。

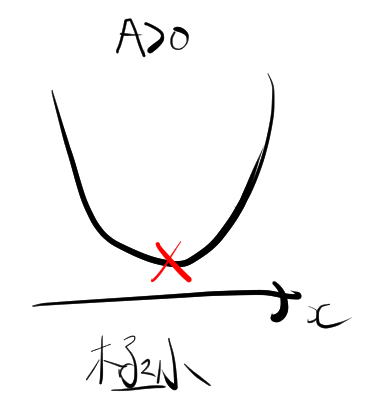

- A > 0 かつ D < 0 のとき、\(f(a, b)\) は極小値をとる

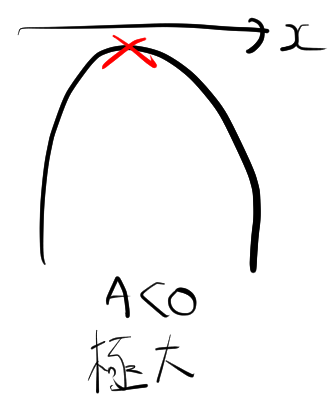

- A < 0 かつ D < 0 のとき、\(f(a, b)\) は極大値をとる

- D > 0 のとき、\(f(a, b)\) は極値でない

1.1. 証明の方針

次のような式 \( f(a + h, b + k) – f(a, b) \) を考えます。この差が正の値である場合、次の不等式が成り立ちます。

\[ f(a + h, b + k) – f(a, b) > 0 \]

したがって、

\[ f(a + h, b + k) > f(a, b) \]

つまり、点 \( (a, b) \) で関数が周囲の点よりも小さな値(極小値)をとっていることになります。

一方で、式 \( f(a + h, b + k) – f(a, b) \) が負の値となる場合、次の不等式が成り立ちます。

\[ f(a + h, b + k) – f(a, b) < 0 \]

このとき、

\[ f(a + h, b + k) < f(a, b) \]

つまり、点 \( (a, b) \) では関数が周囲の点よりも大きな値(極大値)をとることを意味します。

これらを証明で示します。

2. 極値を求める方法の証明

まず、 \[ f_x(a, b) = 0,\quad f_y(a, b) = 0 \] とします。これを (1) とします。

2変数関数のテイラーの定理を用いて、関数 \(f(a + h, b + k)\) を展開します。

\[ f(a + h, b + k) = f(a, b) + \frac{1}{1!}(h f_x(a, b) + k f_y(a, b)) + \frac{1}{2!}\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(a, b) + \cdots + R_{n+1} \] ただし、剰余項 \(R_{n+1}\) は次のようになります。

\[ R_{n+1} = \frac{1}{(n+1)!}\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f(a + \theta h, b + \theta k) \]

ここで \(0 < \theta < 1\)とする。

\(n = 1\) の場合を考えると、

\[ f(a + h, b + k) – f(a, b) = h f_x(a, b) + k f_y(a, b) + R_2 \] (1) より \(f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0\)

なので、 \[ f(a + h, b + k) – f(a, b) = R_2 \] 剰余項 \(R_2\) を計算すると、

\[ R_2 = \frac{1}{2}(h^2 f_{xx}(a + \theta h, b + \theta k) + 2 h k f_{xy}(a + \theta h, b + \theta k) + k^2 f_{yy}(a + \theta h, b + \theta k)) \]

ここで、\(0 < \theta < 1\) です。

\(h\) と \(k\) が十分小さいと仮定すると、

\[ \begin{align*} f_{xx}(a + \theta h, b + \theta k) &\approx f_{xx}(a, b) = A \\ f_{xy}(a + \theta h, b + \theta k) &\approx f_{xy}(a, b) = B \\ f_{yy}(a + \theta h, b + \theta k) &\approx f_{yy}(a, b) = C \end{align*} \]

したがって、

\[ f(a + h, b + k) – f(a, b) = \frac{1}{2}(A h^2 + 2B h k + C k^2) \]

となります。

この式の符号は、\(A\)、\(B\)、\(C\) の値によって決まります。

平方完成を行うと、 \[ A h^2 + 2B h k + C k^2 = A\left(h + \frac{B}{A}k\right)^2 – \frac{D}{A}k^2 \] ここで \(D = B^2 – A C\) です。

この式から、以下の3つの場合を考えます。

A > 0 かつ D < 0 のとき:

\(A > 0\) なので \(A\left(h + \frac{B}{A}k\right)^2 \geq 0\)

\(-\frac{D}{A}k^2\) は正の値(なぜなら \(D < 0\) かつ \(A > 0\))

したがって、\(f(a + h, b + k) – f(a, b) > 0\)

よって、\(f(a, b)\) は極小値をとる。

A < 0 かつ D < 0 のとき:

\(A < 0\) なので \(A\left(h + \frac{B}{A}k\right)^2 \leq 0\)

\(-\frac{D}{A}k^2\) は負の値(なぜなら \(D < 0\) かつ \(A < 0\))

したがって、\(f(a + h, b + k) – f(a, b) < 0\)

よって、\(f(a, b)\) は極大値をとる。

D > 0 のとき:

\(-\frac{D}{A}k^2\) の符号は \(A\) に依存しますが、いずれにせよ符号が一定にならない。

つまり、\(f(a + h, b + k) – f(a, b)\) は正にも負にもなりうる

したがって、\(f(a, b)\) は極値をとらない

以上より、まとめると次のようになります。

- A > 0 かつ D < 0 のとき、\(f(a, b)\) は極小値をとる

- A < 0 かつ D < 0 のとき、\(f(a, b)\) は極大値をとる

- D > 0 のとき、\(f(a, b)\) は極値をとらない

なお、D = 0 の場合は、この方法では判定できません。

実際に、計算する問題は次のページで解説しています。

-

-

2変数関数の極値の求め方・計算問題・偏微分について

2変数関数の極値を求める手順 2変数関数 \( f(x, y) \) の極値を求める方法は、次の手順に従います。 関数の偏微分を求める まず、関数 \( f(x, y) \) の各変数について偏微分を …

続きを見る