主記憶装置とは?ゆるーくわかりやすく解説

1. 主記憶装置とは?

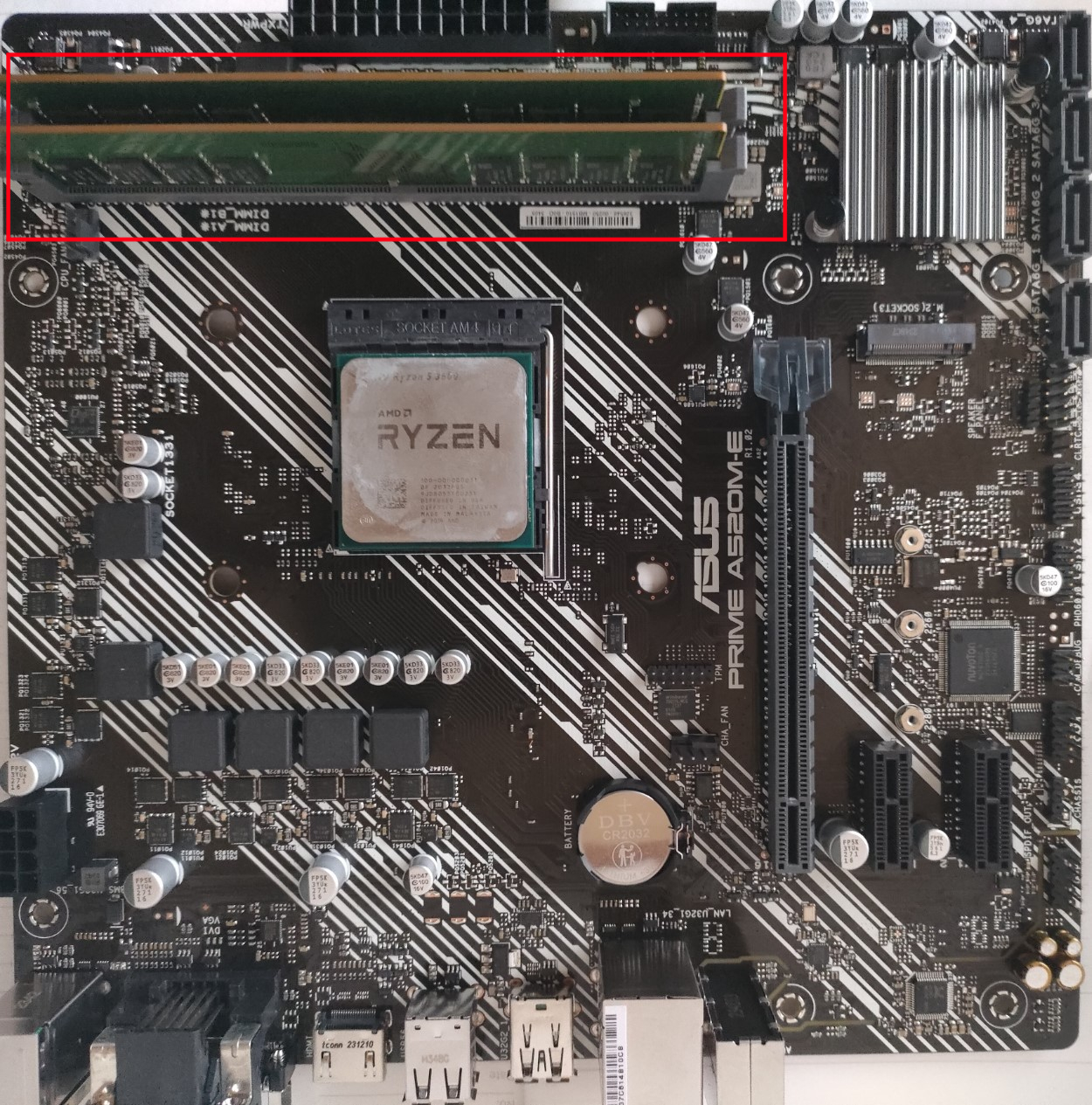

主記憶装置とは、コンピュータがプログラムやデータを一時的に保存する場所のことです。「メインメモリ」や「RAM」は主記憶装置の一種です。

この装置は、コンピュータが現在進行中の作業をスムーズに進めるために欠かせない存在です。例えば、アプリを開いたり、ウェブページを閲覧したりするときに、必要なデータやプログラムを主記憶装置に一時的に保存して、すぐに使える状態にします。

2. 主記憶装置の特徴

主記憶装置には、次のような特徴があります。

2.1. 高速性

主記憶装置は補助記憶装置と比較して非常に高速にデータを読み書きできます。そのため、CPU(コンピュータの頭脳)がデータを処理する際に、待ち時間が少なくなります。

2.2. 一時的な保存

主記憶装置は、電源が切れると保存していたデータが消えてしまいます。これを「揮発性」と言います。このため、大切なデータは保存するための「補助記憶装置」(HDDやSSD)に書き込む必要があります。

2.3. 容量が限られている

主記憶装置の容量は、通常、補助記憶装置よりも小さいです。しかし、近年では大容量の主記憶装置を搭載したコンピュータも増えています。

3. 主記憶装置の役割

主記憶装置の役割を、日常生活の例で考えてみましょう。

3.1. 主記憶装置は「作業机」

主記憶装置は、仕事や勉強をするための作業机のようなものです。この机に必要な資料や道具を広げて作業を進めます。机が広ければ広いほど、一度に多くの資料を広げて効率よく作業できます。

3.2. 補助記憶装置は「本棚」

一方で、補助記憶装置は本棚のようなものです。机の上に置いておく必要がない資料や道具は、本棚にしまっておきます。そして、必要になったときに本棚から取り出します。

主記憶装置が広ければ、作業がスムーズに進みます。しかし、机が狭いと資料を出し入れする手間がかかり、効率が落ちるのと同じように、主記憶装置の容量が不足しているとコンピュータの動作が遅くなることがあります。

4. RAMの種類

主記憶装置には、いくつかの種類がありますが、代表的なものは以下の通りです。

4.1. DRAM(ダイナミックRAM)

コンピュータに使われている主記憶装置で、一般的にメモリと呼ばれています。

4.2. SRAM(スタティックRAM)

DRAMよりもさらに高速で安定していますが、コストが高いため、キャッシュメモリなど特定の用途に使用されます。

5. 主記憶装置が重要な理由

主記憶装置は、コンピュータの「今」を支える存在です。主記憶装置がないと、CPUは補助記憶装置から直接データを読み書きしなければならず、作業が非常に遅くなります。特に、複数のアプリを同時に使う場合や、大容量のメモリを扱う場合には、主記憶装置の容量がパフォーマンスに大きく影響します。主記憶装置の容量が大きいほど、効率的に作業を進めることができます。

.png.webp)