【ベクトル解析】ベクトル場とスカラー場の意味について

1. そもそも「場」とは?

「場」という概念は、物理学や数学で広く使われていますが、日常生活ではあまり馴染みがないかもしれません。しかし、簡単に言うと「場」とは、空間の中で何かが変化する様子や影響がどのように分布しているかを示すものです。少し難しく聞こえるかもしれませんが、例を使ってわかりやすく説明していきます。

1.1. 場の基本的な考え方

「場」とは、ある空間全体に広がる何かしらの影響や特性を表現するための物理量です。場所によって強かったり、弱かったりします。場を使うと、こうした空間全体にわたる影響を一度に扱うことができるのです。

1.2. 身近な例での「場」

たとえば、地球上のどこにいても重力を感じます。重力は地球の中心に向かって引っ張る力で、これは場所によって微妙に違うかもしれませんが、基本的にはどこにいても存在します。この重力の力の広がりを「重力場」と呼びます。

他の例では、磁石を挙げることができます。磁石の周りには目に見えない磁力が働いていて、これが「磁場」です。磁石に近い場所では強い力が働き、遠ざかると弱くなります。これも「場」が空間にどのように分布しているかを示している例です。

2. 場の種類

「場」にはさまざまな種類があります。この記事で既に紹介したベクトル場やスカラー場は、その一部です。

- ベクトル場:空間の各点に向きと大きさを持つベクトルが割り当てられている場。

- スカラー場:空間の各点に値だけが割り当てられている場。

これらの場を利用すると、空間全体に広がる力や影響を視覚的に理解しやすくなります。

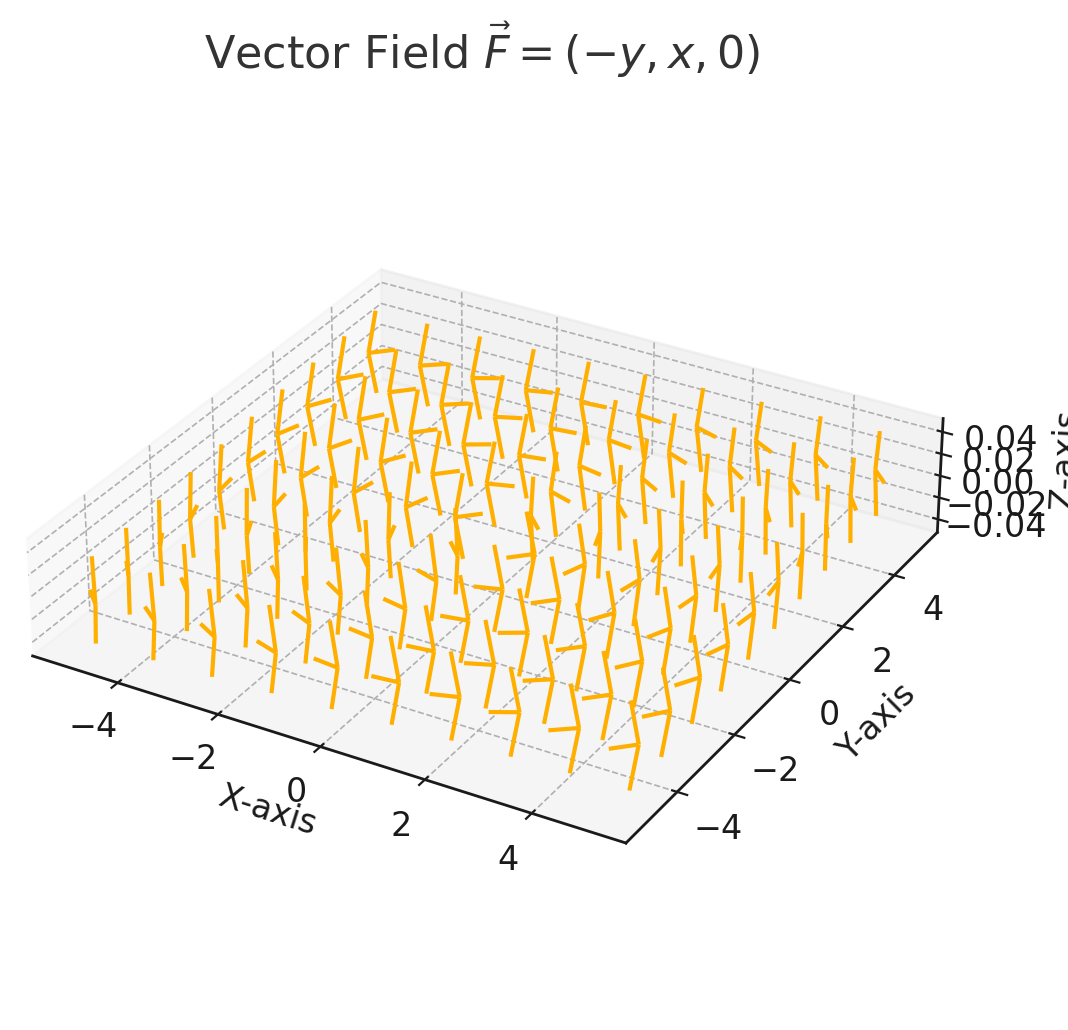

3. ベクトル場とは?

ベクトル場とは、空間の各点に「向き」と「大きさ」を持つ矢印、すなわちベクトルが割り当てられた場のことを指します。たとえば、風の流れを考えてみましょう。風は場所によって異なる方向や強さを持ちます。このとき、各地点で「どの方向に」「どれくらいの強さで」風が吹いているかをベクトルで表現でき、それがベクトル場となります。つまり、出力がベクトルになる関数、ベクトル値関数で各点におけるベクトルの大きさを計算します。

また、電場や磁場といった現象もベクトル場で表されます。磁石の周りの磁力線や、電気が流れているときの電場も、それぞれベクトル場として扱われます。これらは、空間の各点で向きと大きさが異なるため、ベクトル場が活躍する場面です。

4. スカラー場とは?

一方、スカラー場は、空間の各点に「値」だけが割り当てられる場です。身近な例として、気温を挙げることができます。ある地点の気温は「30℃」や「15℃」といった数値で表されますが、これらには方向がありません。このように、単純に数値のみで表される場をスカラー場と言います。つまり、出力がスカラーになる関数、スカラー関数で各点におけるスカラーを計算します。

気温のほかに、気圧や密度などもスカラー場として考えられます。これらは空間の各点で異なる値を持つことが多く、その場所ごとに変化する量をスカラー場として扱います。

5. ベクトル場とスカラー場の違い

まとめると、ベクトル場は「向きと大きさ」を持つベクトルが各点に割り当てられる場であり、スカラー場は「数値だけ」が各点に割り当てられる場です。ベクトル場は、風や力、電場などの「方向性のある現象」を表現するのに使われ、スカラー場は気温や気圧など「量だけを示す現象」を表現するのに使われます。